Quel cadre juridique de la responsabilité des communes face aux inondations ?

Un risque majeur et une responsabilité partagée

Les inondations en milieu urbain constituent un défi majeur pour les municipalités françaises, lesquelles sont de plus en plus fréquemment confrontées à des phénomènes météorologiques d'une intensité croissante. La politique nationale de prévention des inondations en France est structurée et principalement portée par l'État. Néanmoins, les communes se voient attribuer des responsabilités significatives dans ce domaine, participant ainsi à un dispositif global de gestion des risques.

Cette répartition des rôles souligne la nature partagée de la responsabilité en matière de prévention des inondations, où chaque niveau de collectivité territoriale, de l'État aux communes, doit concourir à la sécurité des populations et des biens. La complexité des phénomènes hydrologiques et l'étendue des zones potentiellement affectées nécessitent une coordination et une implication de tous les acteurs locaux et nationaux.

Les fondements juridiques de la responsabilité communale

La responsabilité des municipalités face aux inondations repose sur un cadre juridique multiforme, qui s'est progressivement affiné au gré des évolutions législatives et de la jurisprudence administrative. Ce cadre englobe diverses prérogatives et obligations qui définissent l'étendue de l'action communale et les conditions d'engagement de sa responsabilité.

1. Les pouvoirs de police générale du maire

Le Code général des collectivités territoriales confère aux maires des pouvoirs de police générale, lesquels incluent explicitement la prévention des risques naturels. En vertu de ces pouvoirs, le maire est l'autorité de police municipale sur le territoire de sa commune. Il est important de souligner que cette responsabilité ne peut être déléguée au président de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), même si certaines compétences peuvent être transférées à l'intercommunalité.

Le maire conserve une prérogative essentielle en matière de sécurité publique et de prévention des risques sur son territoire. Cette prérogative implique une obligation d'action et de diligence pour anticiper et gérer les situations de risque, y compris celles liées aux inondations.

2. Le droit administratif, de l'environnement et de l'urbanisme

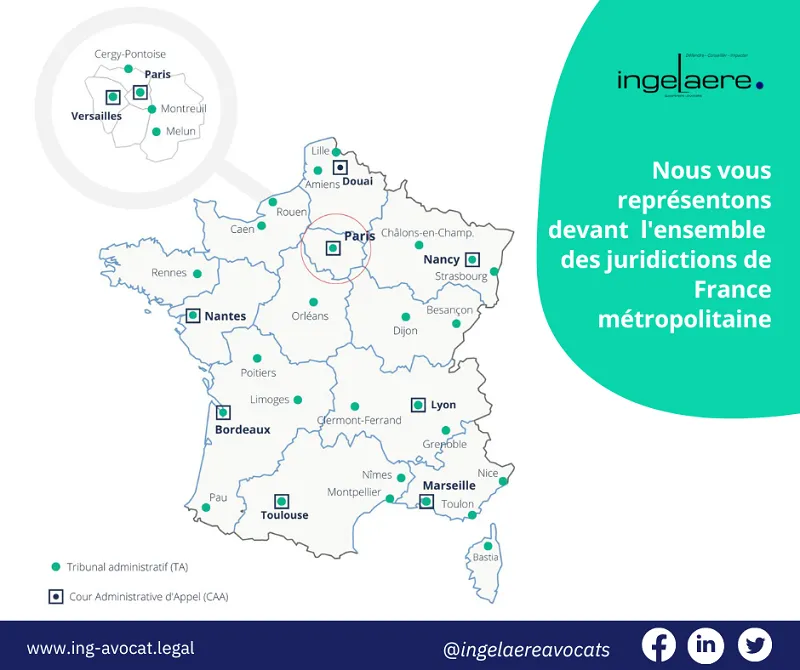

La jurisprudence administrative a joué un rôle déterminant dans la clarification de l'étendue et des limites de la responsabilité des communes en matière d'inondations. Les tribunaux administratifs, lorsqu'ils sont saisis de litiges relatifs à des dommages causés par des inondations, examinent avec rigueur si la municipalité a mis en œuvre toutes les mesures raisonnables et proportionnées pour prévenir ou limiter les dommages. Cette appréciation tient compte des moyens dont la commune disposait et des circonstances spécifiques de l'événement, telles que l'intensité et la soudaineté des précipitations ou des crues.

Parallèlement, le droit de l'environnement a renforcé les obligations des communes. La loi sur l'eau de 1992, ainsi que ses évolutions ultérieures, a notamment accru les exigences en matière de gestion des eaux pluviales, imposant aux collectivités locales des responsabilités accrues dans la maîtrise des flux hydriques et la prévention des ruissellements et débordements.

En outre, la gestion des risques d'inondation s'inscrit dans un cadre normatif européen, transposé en droit français. La directive européenne 2007/60/CE, relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, a été transposée dans le Code de l'environnement aux articles L. 566-1 à L. 566-12 et R. 566-1 à R. 566-18. Cette transposition impose aux États membres, et par ricochet aux collectivités territoriales, des obligations en matière de cartographie des zones inondables, d'élaboration de plans de gestion des risques d'inondation et de coordination des actions de prévention.

La faute d’urbanisme est une autre source majeure de responsabilité. Lorsqu’une commune délivre un permis dans une zone identifiée comme inondable par un plan de prévention des risques (PPRi), sa responsabilité peut être recherchée (CAA Lyon, 2 juillet 2019, n° 17LY02034 : annulation d’un permis illégalement délivré en zone inondable, indemnisation accordée).

3. La compétence GEMAPI

La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) constitue une compétence majeure transférée aux intercommunalités (métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes) depuis le 1er janvier 2018. Ce transfert résulte des lois de décentralisation n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, et n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).

Cette réforme vise plusieurs objectifs stratégiques. Premièrement, elle cherche à clarifier les responsabilités et les compétences en matière de gestion de l'eau et de prévention des inondations, en regroupant ces missions au sein d'une entité intercommunale dotée de moyens et d'une vision plus globale. Deuxièmement, elle consolide les liens intrinsèques entre la gestion des milieux aquatiques, qui concerne la qualité et le bon état écologique des cours d'eau, et la prévention des inondations, reconnaissant que ces deux aspects sont indissociables pour une gestion intégrée des bassins versants.

Enfin, la GEMAPI a pour ambition de rapprocher ces compétences de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, permettant ainsi une meilleure cohérence entre les politiques d'occupation des sols et la gestion des risques naturels, notamment les inondations. Ce transfert de compétence implique pour les intercommunalités de nouvelles obligations et responsabilités, notamment en matière de travaux d'aménagement, d'entretien des cours d'eau et de mise en œuvre de stratégies locales de prévention des inondations.

Quelles sont les obligations des communes en matière de prévention des inondations ?

Les municipalités sont soumises à des obligations concrètes et spécifiques en matière de prévention et de gestion des risques d'inondations, qui se déclinent en plusieurs axes d'action.

La planification et l'aménagement du territoire

Les communes ont l'impératif d'intégrer la prévention des inondations dans leurs documents d'urbanisme, qui constituent les outils fondamentaux de l'aménagement du territoire communal.

1. Les Plans de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI)

Les Plans de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) sont des instruments essentiels de la politique de prévention des risques naturels. Ils constituent une catégorie spécifique des Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRn) et sont dédiés aux inondations. Les PPRI ont une valeur de servitude d'utilité publique, ce qui signifie qu'ils s'imposent aux documents d'urbanisme locaux et sont annexés aux Plans Locaux d'Urbanisme (PLU).

L'élaboration des PPRI est une prérogative de l'État, qui agit en association étroite avec les communes concernées et en concertation avec les populations locales. Cette démarche collaborative vise à garantir l'adéquation des mesures de prévention aux réalités du terrain et à favoriser l'acceptation des contraintes qu'ils peuvent imposer. Les objectifs principaux des PPRI sont multiples et visent à réduire la vulnérabilité des territoires face aux inondations :

- Contrôler le développement en zone inondable : les PPRI définissent des zones où la construction est interdite ou soumise à des prescriptions spécifiques, afin d'éviter l'accroissement des enjeux en zones à risque.

- Réduire la vulnérabilité des biens existants : ils peuvent imposer des mesures de réduction de la vulnérabilité pour les constructions existantes, telles que des surélévations, des aménagements de protection ou des adaptations des usages.

- Ne pas aggraver les risques : les PPRI veillent à ce que les nouveaux aménagements ou constructions ne contribuent pas à aggraver le risque d'inondation pour les zones avoisinantes, par exemple en limitant l'imperméabilisation des sols.

- Préserver les champs d'expansion des crues et les zones non urbanisées : ces plans identifient et protègent les espaces naturels ou agricoles qui jouent un rôle crucial dans l'amortissement des crues, en permettant l'étalement des eaux et en limitant leur propagation vers les zones habitées.

2. Le Plan Local d'Urbanisme (PLU)

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est le document d'urbanisme principal à l'échelle communale ou intercommunale. Il doit impérativement intégrer les enjeux de prévention des inondations dans ses orientations d'aménagement et de programmation. Cela signifie que le PLU doit prendre en compte les zones à risque identifiées, notamment par les PPRI, et adapter les règles d'urbanisme en conséquence.

Les maires, en tant qu'autorités compétentes pour délivrer les permis de construire, ont la responsabilité d'éviter d'autoriser des constructions dans les zones inondables, ou du moins de s'assurer que les projets respectent scrupuleusement les prescriptions des PPRI et les règles du PLU visant à limiter les risques. Une délivrance de permis de construire non conforme aux règles de prévention des risques peut engager la responsabilité de la commune en cas de dommages.

L'information et la sensibilisation des populations

Les communes ont une obligation légale et morale d'informer et de sensibiliser leurs citoyens aux risques majeurs, y compris les inondations, auxquels ils sont potentiellement exposés.

1. Le Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)

L'article L.125-2 du Code de l'environnement énonce un principe fondamental : les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis et sur les mesures de sauvegarde qui peuvent être mises en œuvre. Il incombe au maire d'organiser cette information, et le Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) est l'outil privilégié pour ce faire. Le DICRIM doit être élaboré par la commune et mis à la disposition du public en mairie. Il doit présenter de manière claire et accessible les risques majeurs identifiés sur le territoire communal (dont les inondations), les consignes de sécurité à adopter en cas d'événement, les dispositifs d'alerte et les mesures de protection et de sauvegarde mises en place par la collectivité.

2. Les repères de crues

Depuis l'adoption de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, dite loi "Risques", et du décret n° 2005-233 du 14 mars 2005, l'implantation et l'entretien de repères de crues standardisés sont devenus une obligation légale pour les communes exposées au risque d'inondation par débordement de cours d'eau. Ces repères, qui correspondent aux "plus hautes eaux connues" (PHEC), sont essentiels pour entretenir la mémoire des crues passées et maintenir la conscience du risque au sein de la population.

Le maire, avec l'assistance des services de l'État, est chargé de plusieurs missions à cet égard :

- Inventaire des repères existants : Il doit recenser les repères de crues déjà présents sur le territoire communal.

- Établissement des repères correspondant aux crues historiques : Il doit identifier les niveaux atteints par les crues passées significatives et matérialiser ces niveaux par de nouveaux repères si nécessaire.

- Matérialisation, entretien et protection : Les repères doivent être installés de manière visible et durable, puis régulièrement entretenus et protégés contre les dégradations.

Ces repères visent à informer les habitants sur les niveaux d'eau atteints lors d'événements passés, permettant ainsi une meilleure appréhension du risque et une préparation plus efficace en cas de nouvelle crue.

La mise en œuvre de dispositifs et de travaux de prévention

La responsabilité des communes repose également sur la mise en œuvre effective de dispositifs opérationnels et la réalisation de travaux de prévention des inondations.

1. Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et le plan Orsec

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un document opérationnel, arrêté par le maire, qui a pour objectif de planifier les mesures de sauvegarde et d'organisation des secours pour assurer la protection et la mise en sécurité de la population en cas de risques majeurs. Il est obligatoire pour les communes qui sont dotées d'un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRn), ce qui inclut les communes exposées aux inondations. Le PCS détaille les rôles des différents acteurs communaux, les moyens disponibles, les procédures d'alerte, d'évacuation et d'hébergement d'urgence. Il est un outil essentiel de la gestion de crise à l'échelle locale.

Parallèlement, le plan Orsec (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile) est un dispositif de prévention et de gestion des crises à l'échelle départementale, qui s'articule avec les PCS communaux. Il permet de coordonner l'ensemble des moyens publics et privés mobilisables en cas de catastrophe majeure, y compris les inondations.

2. L'entretien des ouvrages et réseaux

L'entretien des ouvrages et réseaux communaux est un aspect crucial de la prévention des inondations. Les conséquences dommageables des inondations peuvent être considérablement aggravées par l'insuffisance ou le mauvais entretien de ces infrastructures, notamment les réseaux d'assainissement. Un réseau d'assainissement sous-dimensionné, obstrué ou mal entretenu peut rapidement déborder en cas de fortes pluies, provoquant des inondations par ruissellement ou refoulement.

De même, le bon entretien des cours d'eau, qu'il s'agisse de l'enlèvement des embâcles (arbres, débris) ou du curage régulier, contribue à ce que les conséquences d'une crue ne soient pas aggravées par des obstacles au libre écoulement de l'eau. La négligence dans l'entretien de ces infrastructures peut être constitutive d'une faute de la commune et engager sa responsabilité. Des travaux de prévention peuvent être imposés par le préfet aux communes, et il est impératif pour la collectivité d'être proactive dans la réalisation de ces travaux pour éviter des sanctions ou l'engagement de sa responsabilité en cas de sinistre.

Quelle est la responsabilité d’une Mairie en cas d’inondations ?

En cas de carence ou de faute dans l'exercice de ses obligations, la responsabilité de la collectivité territoriale ou de son maire pourra être engagée. La question de la responsabilité de la municipalité se pose inévitablement lorsque des dommages surviennent à la suite d'une inondation urbaine. Le régime de responsabilité applicable dépendra des circonstances spécifiques de l'inondation et de la nature des actions ou omissions imputables à la commune.

Les conditions d'engagement de la responsabilité

1. La carence ou la faute de la commune

La responsabilité administrative de la commune peut être engagée lorsque des dommages résultent d'un débordement du réseau d'assainissement communal, en particulier si l'exploitation de ce réseau est directement assurée par la commune. La jurisprudence administrative examine si la municipalité a pris toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour prévenir ou limiter les dommages. Cette appréciation se fait au cas par cas, en tenant compte des moyens dont disposait la commune et de la prévisibilité de l'événement. Une carence dans l'exercice des pouvoirs de police du maire, une négligence dans l'entretien des ouvrages publics, ou une mauvaise application des règles d'urbanisme peuvent constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

2. L'aggravation des dommages

Même dans l'hypothèse où des pluies d'orage pourraient être qualifiées d'événement de force majeure en raison de leur intensité exceptionnelle, les conséquences dommageables des inondations peuvent être aggravées de manière significative par l'insuffisance ou le mauvais entretien des ouvrages communaux. Par exemple, un réseau de collecte des eaux pluviales sous-dimensionné ou obstrué, ou un cours d'eau non curé, peut transformer une inondation gérable en une catastrophe aux conséquences amplifiées. Dans de tels cas, la commune peut être tenue pour responsable de l'aggravation des dommages, même si l'événement initial était imprévisible et irrésistible.

Les limites à la responsabilité : la force majeure

La force majeure constitue une cause d'exonération de responsabilité pour la commune. Pour qu'un événement naturel soit qualifié de force majeure, il doit remplir trois conditions cumulatives :

- Imprévisibilité : L'événement ne devait pas pouvoir être raisonnablement prévu au moment où l'obligation de prévention ou d'action devait être exécutée.

- Extériorité : L'événement doit être extérieur à la sphère d'action de la commune, c'est-à-dire qu'il ne doit pas résulter d'une faute ou d'une négligence de sa part.

- Irrésistibilité : L'événement doit être insurmontable, c'est-à-dire que la commune n'a pas pu l'éviter ou en empêcher les effets malgré toutes les diligences possibles.

Si ces trois conditions sont remplies, la commune peut tenter de se soustraire à la prise en charge des dommages subis par les victimes, arguant que les dégâts ne sont pas imputables à une faute de sa part mais à un événement exceptionnel et inévitable. Cependant, la jurisprudence est exigeante sur la reconnaissance de la force majeure, et elle est souvent écartée si une faute, même minime, de la commune a contribué aux dommages ou à leur aggravation.

Les conséquences de l'engagement de la responsabilité

Lorsque la responsabilité de la commune est engagée, elle peut être amenée à indemniser directement les victimes des dommages subis. Cette indemnisation peut couvrir un large éventail de préjudices, qu'ils soient matériels (destruction de biens, dégradations immobilières) ou immatériels. Les sommes en jeu peuvent être considérables, ce qui souligne l'importance pour les collectivités de mettre en œuvre une politique de prévention rigoureuse et de respecter leurs obligations légales. L'engagement de la responsabilité peut également avoir des conséquences sur l'image de la collectivité et la confiance de ses administrés.

Quel rôle de la commune dans le dispositif d'indemnisation des catastrophes naturelles ?

La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Pour qu'une indemnisation des dommages causés par une inondation soit possible dans le cadre du régime des catastrophes naturelles, il est impératif que l'événement ait été reconnu comme tel par un arrêté interministériel. Cet arrêté doit être publié au Journal officiel.

Il incombe au maire de la commune sinistrée de procéder à la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle auprès des autorités compétentes. Cette demande doit être formulée dans un délai maximal de 24 mois après la survenance des événements. La diligence du maire est donc essentielle pour permettre aux administrés d'accéder au dispositif d'indemnisation. Chaque année, un nombre significatif de communes, près de 6 000, font l'objet d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, et la grande majorité de ces reconnaissances est due à des inondations, ce qui témoigne de la fréquence et de l'impact de ce risque sur le territoire national.

Le régime d'indemnisation "CatNat"

Le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, communément appelé "CatNat", est un dispositif spécifique qui permet aux communes et à leurs administrés d'obtenir une indemnisation pour les dommages causés par des événements naturels d'une intensité anormale, lorsque ces événements ne sont pas couverts par les garanties classiques des contrats d'assurance.

La garantie catastrophe naturelle est très souvent incluse de manière obligatoire dans les contrats d'assurance de biens, tels que l'assurance multirisques habitation. Elle permet aux assurés d'être indemnisés pour les dégâts matériels directs causés par les inondations, dès lors que l'état de catastrophe naturelle a été officiellement reconnu. Cette garantie couvre un large éventail de dommages, incluant :

- Les dommages directs aux bâtiments, qu'il s'agisse de la structure, des murs, des toitures ou des fondations.

- Les dommages au matériel professionnel ou personnel.

- Les dommages au mobilier.

- Les dommages aux véhicules.

- Les frais annexes liés au sinistre, tels que les frais de démolition, de déblais, de nettoyage des lieux sinistrés.

- Les pertes d'exploitation pour les professionnels, lorsque leur activité est interrompue ou fortement perturbée par l'inondation.

Ce régime "CatNat" est un mécanisme de solidarité nationale qui vise à assurer une indemnisation rapide et efficace des victimes de catastrophes naturelles, complétant ainsi les actions de prévention et de gestion des risques menées par les collectivités territoriales.

FAQ

Q1. Une commune peut-elle être condamnée même si l’inondation est reconnue catastrophe naturelle ?

Oui. La reconnaissance d’une catastrophe naturelle n’exonère pas la commune de sa responsabilité si une faute lui est reprochée, par exemple un défaut d’entretien des réseaux pluviaux ou une carence du maire dans ses pouvoirs de police.

Q2. Quels documents une mairie doit-elle produire pour prouver l’entretien de ses ouvrages publics ?

Carnets de curage, marchés d’entretien, factures de prestataires, rapports techniques et procès-verbaux de visites. En l’absence de tels documents, le juge administratif présume souvent un défaut d’entretien.

Q3. Quel est le délai pour agir contre une commune après une inondation ?

En principe, les administrés disposent de 4 ans à compter du 1er janvier suivant le dommage pour engager une action indemnitaire contre une commune (art. R. 421-1 CJA).

Q4. Quel rôle joue un avocat dans la défense d’une commune face à un recours lié aux inondations ?

L’avocat rédige les mémoires contentieux, conteste les expertises, produit les preuves d’entretien et négocie le cas échéant une transaction afin de limiter l’impact budgétaire.

Q5. Quel est le coût potentiel d’une condamnation pour une commune après une inondation ?

Il varie selon le nombre de requérants et l’ampleur du sinistre. Les condamnations oscillent entre quelques dizaines de milliers et plusieurs centaines de milliers d’euros.